2018/1/22(追記):

こちらの記事は内容が古くなってしまった(&分解手順がザックリだった)ので、各内容を新たな記事として作成し直しました。よって、こちらの記事ではなく以下の新しい記事をご覧ください。

・Mac mini 2011/2012の分解やドライブ交換・増設はより詳しい手順を加えた以下の記事を参考にしてください。

・Mac mini 2014の分解やドライブ交換は以下の記事を参考にしてください。

・「古いHDから新しいSSD」へのデータのコピーや「古いSSDから新しいSSD」へのデータのコピー方法については、最新のmacOSに対応させた以下の新しい記事を参考にしてください。

・Time Machine(タイムマシーン)を使って「新しいドライブ(SSD)」にシステム全体のデータを復元する方法については以下の記事を参考にしてください。

・「TRIM機能」を有効化する手順については、フリーソフトではなくAppleが用意した「trimforce」コマンドを使って有効化する方法の記事を作成したので、以下の記事を参考にしてください。

##############

こんばんは、せきねさんです。

前回の日記は「SSDのファームウェアをバージョンUPする」だったので、

今回はそのSSDをMac miniに取り付けたいと思います。

↑2012年3月頃から約2年間、ずっと電源入れっぱなし状態で使用している「Mac mini(Mid 2011(MC815))」です。

このMac miniは実家の津久井で「せきねさん家」を公開する為の自宅サーバとして1年365日24時間動作しつつ、

普段は母親がネットを見たりゲームをしたり、FaceTime(TV電話)を使って孫と会話をしたりと

普通のPCとしても使用しています。

(母親がうっかりこのPCの電源を切ると、せきねさん家にアクセス出来なくなります・・・笑)

Macと言えば「iMac」や「MacBook Air」などが目立っていますが

5,6万円程で買えちゃうコンパクトで一番安いMacの「Mac mini」は結構おすすめです。

さて、このMac miniはサーバとして使用しているので外部からのアクセスがそれなりにあって

最近ちょっと動作が遅くなって来た感じがしたので、それを解消する為にHDDより読み書きの高速なSSDに交換しようと思います。

(せきねさん家は(無駄に)画像が多くて重いHPとページとなっております・・・無駄にネットワークを使用してすみませんm(._.)m)

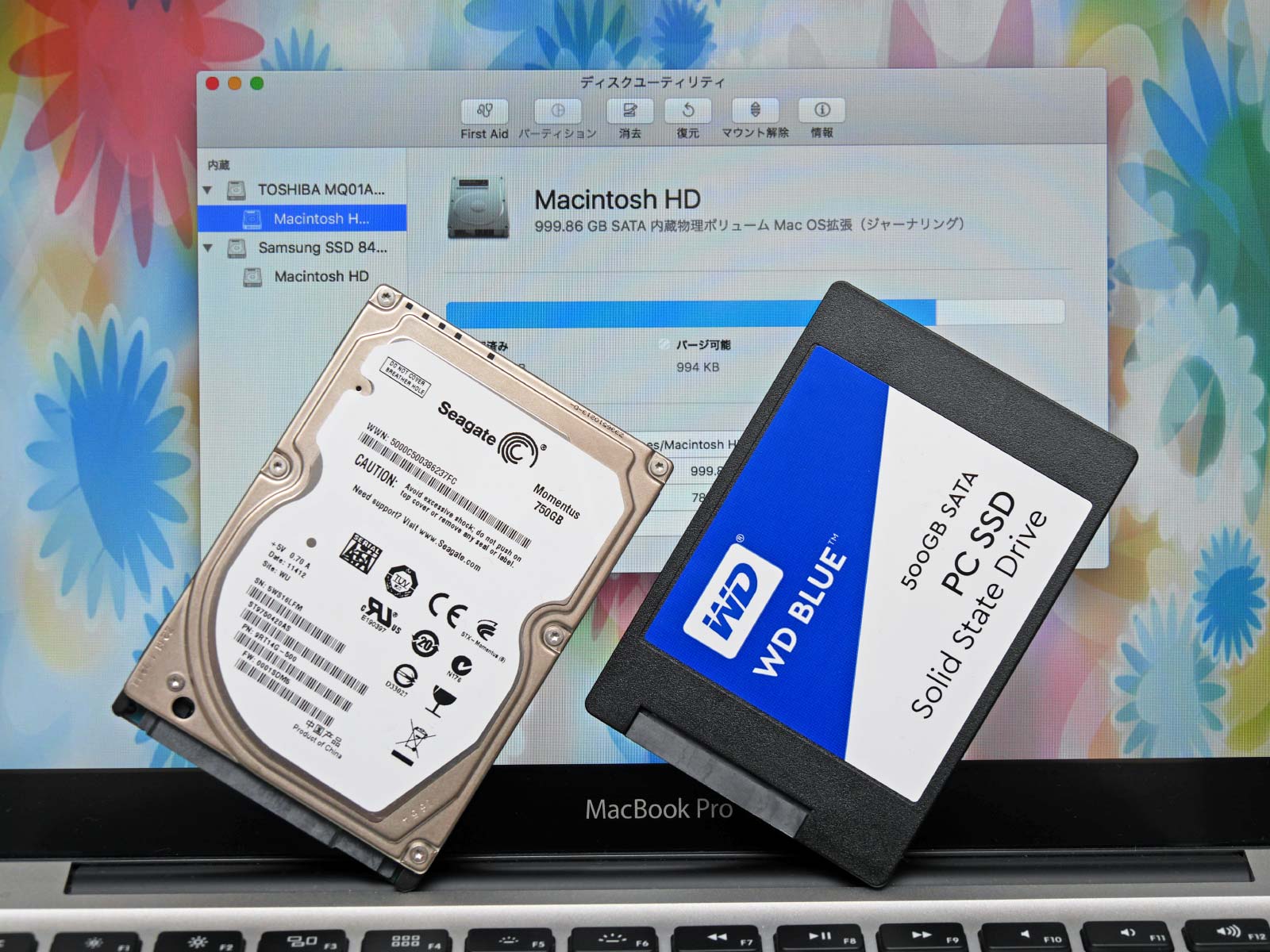

Mac OS標準の「ディスクユーティリティ」でSSDへ丸ごとコピー

まずはじめに、内蔵HDDの内容を新しく購入したSSDへ丸ごとコピーします。

HDDからSSDへのコピーはフリーソフトを使うのが楽ですが、今回はMacに標準で付属しているソフトのみでコピーを行いたいと思います。

↑まずは新しく購入したSSDをUSB接続の外付けドライブケースに入れます(せきねさんはUSBじゃなくてFireWire(IEEE1394b)接続ですが)。

↑外付けドライブをMac miniに接続します。

(外付けが2台ありますが。1台はバックアップ用なので気にしないでください。)

そうしたら、Mac miniの電源がOFFの状態でキーボードの・・・

↑commandキーとRキーを長押ししたままMac miniの電源ボタンを押してMacを起動します(Mac OS X復元モード?)。

↑こんな画面が表示されるはずなので、「ディスクユーティリティ」を選んで「続ける」を押します。

そしてまず最初にSSDのフォーマットです。

(フォーマットしなくてもコピー時に勝手にフォーマットされますが、SSDにドライブ名を付けたかったのでフォーマットしました)

↑USB接続した外付けドライブ(SSD)を選択した状態で、「消去」タブを押して

フォーマットを「Mac OS 拡張(ジャーナリング)」に設定し

適当な名前を入力し「消去…」ボタンを押してフォーマットを実行します。

せきねさんは古い人なので何も考えずドライブ名を昔ながらの「Macintosh HD」にしてしまいました(「Macintosh SSD」にすれば良かった)。

その後・・・

↑内蔵HDDである500GBの方の「Macintosh HD」を選択した状態で「復元」ボタンを押します。

↑USB接続した外付けドライブ(SSD)の250GBの方の「Macintosh HD」をマウスで「復元先:」欄へドラッグ&ドロップします。

(同じ名前で分かりづらいですね・・・「Macintosh SSD」にしておけば良かった。)

↑「ソース:」欄(コピー元HDD)と「復元先:」欄(コピー先SSD)が正しい事を確認して「復元」ボタンを押します。

(間違えるとHDDの中身が吹っ飛ぶので要注意!)

↑コピーが開始されます。

環境によりますがUSB2.0接続だと大体100GBあたり1時間が目安です。

(せきねさんは117GBぐらいしか使っていなかったので、画面の通り1時間20分程でした。)

コピーが完了したら、Mac miniの電源をOFFします。

(このコピー方法でもちろん復元モード?用のリカバリー領域もコピーされます。)

Mac miniの分解手順

↑後はMac miniを分解して、HDDとSSDを入れ換えればOKです。

↑まずはMac miniをひっくり返します。

底ブタにあるマークを赤矢印のマークに合うように反時計回りに回すだけのシンプル構造です。

底ブタを開けてみると・・・

↑うぉー!!!汚ねぇー!!!

(そりゃ、あんた約2年間本当にずっと24時間電源入れっぱなしですからね。ファンも2年間回り続けた訳だしこうなるさ。)

以降もホコリ画像満載となりますm(._.)m

HDD交換には・・・

↑こんな感じのねじねじを取り外す必要があるので

トルクス(ヘックスローブ)ドライバーのT8とT6が必要です。

(ホームセンターで売ってます。緊急事態でどうしても分解する人は幅さえ合えばマイナスドライバーでも何とかなるとかならないとか・・・)

↑本体にロジックボードを固定している赤矢印のねじねじを外します。

(メモリの交換は簡単です。)

↑無線LANアンテナを固定している赤矢印のねじねじを外します。

(メモリも外れていますが、別に外さなくても大丈夫です。)

シロッコファンの取り外し

↑シロッコファンにはケーブルが付いているので、コネクタを横ではなく真上の向かって持ち上げて抜きます。

ヒートシンクカバーの取り外し

Wi-Fiアンテナの取り外し

↑ホコリで埋もれていますが無線LANアンテナのケーブルが接続されているので要注意です。

S-ATAケーブルコネクタの取り外し

↑赤矢印の平べったいコネクタがHDDとロジックボードを接続しているコネクタなので、これも・・・

↑真上に持ち上げる感じで、外します。

(無駄にヒートシンクのねじねじが外れていますが、外す必要はありません)

ロジックボードを固定しているネジの取り外し

ここまで来たら・・

ボディからロジックボードを少し引き出す方法

↑ファンの通気口のところを、赤矢印の方向へ両手の親指で押します。

(ただ、通気口の部分は柔らかいので、あまり力を入れるとつぶれます・・・)

↑赤矢印方向へ押し出すと、ロジックボードが本体アルミケースから少し飛び出ます。

本当は通気口を押さずに・・・

↑赤矢印の穴に、細いドライバーなど金属の棒を突っ込んで押し出すのが正しい方法とのこと。

確かに、Amazonで2,000円ぐらいで売っているMac mini分解&HDD増設キットを見ると・・・

↑2本のトルクスドライバーの他に、この穴に突っ込む為の「コの字」型の金属の棒(画面中央下)が付属しています。

HDDの取り外しに成功

そんなこんなで、本体アルミケースからロジックボードを少し引っ張りだすと・・・

↑HDDを取り出す事が出来ます。

ボディからロジックボードを完全に引き出す

せっかくなので、ロジックボードも引っこ抜いてみようと思います。

↑ロジックボードから赤矢印の2本のコネクタを抜いてから、ロジックボードを引っ張ると・・・

↑本体アルミケースから完全にロジックボードを抜き取る事が出来ました。

↑本体アルミケース。右奥に見える黒いのが電源です。

昔のMac miniと違ってこのコンパクトなボディ内に電源も内蔵しているので、巨大な電源アダプタを必要とせず本当にスマートです。

HDDからSSDへの交換

さて、HDDの方は・・・

↑HDDからSATAのケーブルを抜きます(シールで止められているので、先にシールをはがしてから)。

↑外したSATAのケーブルとねじねじをSSDに取り付けます。

その後、取り外した逆の順でSSDを取り付ければOKです。

但し、SSDを本体に取り付ける時は・・・

↑本体内部の赤丸の位置に、SSDに取り付けたねじねじをセットする穴があるので、その穴にハマるようにセットしてください。

せきねさんは、全てのパーツを汚れをしっかりキレイにしてから(エアダスターやら掃除機やら)・・・

↑組み立て直し、ついにSSDが搭載されました♪

(シロッコファンをはじめ、コネクタはしっかり差し込みましょう)

↑あれだけホコリがたまると危険だと思うし、SSDへの交換のついでにお掃除も出来て良かったです。

(SSDだとHDDよりも発熱を抑えられる為、ファンが強く回る回数が明らかに減りました。)

その後、電源を入れると・・・

無事にMacが起動しました♪

(SSDにしたら起動時間がHDDの3,4倍速くなりました!(もっと速いかも))

データの方は

HDDから丸ごとコピーしたので、何も失われていないし、サーバーとしても何ら問題なくコピー前同様に動きますが、ディスクユーティリティでコピーをした場合はマイクロソフトのOffineのライセンス認証がやり直しになりました(ライセンス番号を再度入力するだけですが)。

また、USBのマイクやスピーカーを使っている場合には、システム環境設定で選択し直す必要があります。

「TRIM(トリム)」機能をONにする

さて、無事に起動したら最後のおまじないとして「TRIM(トリム)」機能をONにします。

最近のMacはほとんどのモデルがSSDを搭載しているので、最初から「TRIM」機能が「ON」になっていますが

せきねさんのように自分でHDDをSSDに交換した場合には手動で「TRIM」機能を「ON」にする必要があります。

(「TRIM(トリム)」とはSSDを長期間使用した場合の速度低下を防ぐおまじないです・・・。説明がイマイチですみませんm(._.)m)

まず[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[システム情報]を起動して確認してみると・・・

↑メディアのタイプが「ソリッドステート」になっており、OSがSSDである事を認識しているものの

TRIMサポートが「いいえ」になっており、単にHDDからSSDに入れ換えただけではTRIM機能がONになっていない事が分かります。

TRIM機能をONにする為には、色々方法はありますが一番お手軽な方法と言うことで

今回はフリーソフトの「Trim Enabler」を使用します。

まずは、この「Trim Enabler」を配布しているこちらのサイトからダウンロードします。

(Pro版はシェアウェアですが、TRIMをOnにする機能だけを使う分には登録の必要なしです。)

その後、ダウンロードしたソフトをアプリケーションフォルダに保存して・・・

↑あとはソフトを起動してスイッチをOffからOnにスライドさせMacを再起動するだけで・・・

但し、Mac OSのソフトウェアアップデートを実行するとたまにTRIM機能がOFFに戻ってしまう事が以前はあったらしいので

その場合は、また「Trim Enabler」をOnにすればOKです。

(定期的にTRIMのON/OFFを確認すると良いかも知れません)

と言うことで・・・

↑ぱっと見は同じですが、中身はSSD搭載となり何をするにもサクサク高速に動作する快適なMac miniになりました♪

(サーバとしてのレスポンスも良くなったはず)

サーバーとしても母親のお遊び用PCとしても、この先も毎日24時間元気に動作して欲しいと思います。

以上、Mac miniのHDDをSSDに入れ換えるでした。