こんばんは、駐車場があるお店でも近所であれば「クルマ」ではなくあえて「チャリ」で行く事があるせきねさんです(たまにチャリに乗ると気持ち良いし気分転換になるので♪)。

そして、我が家の・・・

でも、ある日・・・

お子さまに「自転車でとがったモノを踏んだ?」と聞いてみたところ

特に道路に落ちている「クギ」や「画鋲」や「栗」や「剣山」を踏んだ事はなく、走行中に突然横道から飛び出してきた「ハリネズミ」をひいた覚えもないとのこと・・・。

とりあえず「空気入れ」でシュコシュコ頑張って空気を入れてみたところ、しっかり空気が入って走れるようになったので、何かとがったものを踏んでチューブが「パンク」したという訳ではなさそうです。

しかし・・・

次の日に自転車を見てみると・・・

そう言えば、お子さま用のこのチャリを買ってから3年程の間、一度も「虫ゴム」を交換した事がなく、症状的にも空気が抜ける原因はきっと「虫ゴムの劣化」だと思われるので今日は「虫ゴムの交換」にチャレンジしてみようと思います。

「虫ゴムの交換」なんて知っている人には当たり前の話なので、

今さら「虫ゴム」の交換をブログで紹介するのもどうかと思いますが、せきねさん自身は学生の頃に1回しか交換した事がないですし、トラブルが発生したら何も考えずに「自転車屋さんに持って行くわ」という主婦の方も多いと思うので、あえてご紹介をさせていただきます(比較的簡単に安く修理できるます♪)。

「虫ゴム」とはなんぞや?

そもそも「虫ゴムってどれ?」って話ですが・・・

↑こちらが自転車のタイヤの「バルブ」部分です。

これは「英式バルブ」と呼ばれるタイプで、ママチャリなどの一般的な自転車はほぼこれです。

(他にも「仏式」と「米式」がありますがそちらは主にスポーツ自転車向けなので、マニアックなチャリ以外はほぼ「英式バルブ」です)

↑バルブの「キャップ」(赤矢印)を外し、「トップナット」(青矢印)を回して外すと・・・

↑「プランジャー(「虫」とも呼ばれている)」(赤矢印)が出て来るので、それを引っこ抜くと・・・

(引っこ抜くとタイヤの空気が一気に「ブシャー!」と抜けるのでビビります)

↑プランジャー(虫)の下半分部分にゴムが付いており、これが「虫ゴム」(赤矢印)でございます。

なぜ「虫ゴム」と言う名前なのかについては、ネットの知恵袋的なもので調べると

「イモムシっぽいから」とか「虫みたいに小さいから」とか「その昔、虫印バルブって会社があったから」とか諸説出てきましたが、どれが正解かは不明です。

↑ぱっと見は特に「穴」など異常が無さそうにも見える「虫ゴム」ですが

「虫ゴム」部分をつまんでみると・・・

↑やっぱりゴム部分に「穴」があいていました(ゴム全体がボロボロな感じ)。

きっとこの部分から空気が漏れてしまっていたのでしょう。

「虫ゴム」は単なる薄いゴムなので、自転車に乗っても乗らなくても時間の経過と共に劣化してしまう消耗品です。

今回は3年も無交換だったので、当然の結果かと思われます。

「虫ゴム」のしくみと空気の流れ

さて「虫ゴム」がどれなのかわかったところで今度は虫ゴムの「しくみ」についてです。

↑まずは劣化して穴のあいた「虫ゴム」をプランジャーから取り外してみます。

(少々硬いですが、指やツメでペロっとめくって引っ張れば外れます)

そうすると・・・

↑プランジャーの1箇所に小さな「穴」があいているのが分かるかと思います。

通常時は・・・

↑プランジャーの「穴」の部分を「虫ゴム」が塞ぐ事で空気が漏れない作りになっており

空気入れで「空気」をシュコシュコ入れる際は・・・

↑プランジャーの「穴」へ送られた空気が「空気圧」によりゴムとプランジャーの間にすき間を作り出し、そのすき間からタイヤへ空気が送られるシステムとなっております。

う〜ん、コレを思いついたイギリス人はすごいなぁ(←英式なので勝手にイギリス人と決めつけました・・・)。

「虫ゴム」は100円ショップで買うとお得

さて「虫ゴム」の交換をする訳ですが、その前にまずは新しい「虫ゴム」を調達する必要があります。

おすすめなのは・・・

↑100円ショップで売っているこんなセットがおすすめです。

画像はセリアで買った「自転車用 虫ゴム・バルブセット」と言う商品ですが、ダイソーでもほぼ同じ内容のセットが売っています。

ネット通販やホームセンターやサイクルショップだと、だいたい・・・

↑1セット(虫ゴム4本)100円〜200円で販売されていますがすが、100円ショップだと・・・

↑2セット(虫ゴム8本)で100円なので、頻繁に交換したり複数台交換する事もできてありがたいです。

↑中身はこんな感じ(片側1セットにはトップナットとプランジャーも付属しています)。

ちなみに「虫ゴム」は・・・

↑「黒い」虫ゴムが1本と、「ベージュ色(飴色)」の虫ゴムが3本で1セットと言う組み合わせになっている場合が多いです。

「黒」と「ベージュ(飴色)」どちらの虫ゴムを使えばいいの?どう違うの?

と気になりますが、例によってネットの知恵袋的なもので調べると・・・

・「黒色」の虫ゴム:石油などを原料に生産された科学工業品のブチルゴム。耐久性は高いが劣化すると溶けたりちぎれたりしてチューブ内に残る場合がある。バルブを取り付ける際に少し力がいるらしい。

・「ベージュ(飴色)」の虫ゴム:ゴムの木と呼ばれる植物から採取された原料をもとに生産された天然資源(天然ゴム)。弾性がずば抜けて高く、バルブを取り付ける際も軽い力で装着可能。

そして、自転車の「虫ゴム」として1年程度使うだけなら、ぶちゃけどっちも大差無いとの事。

せきねさんは、自転車を購入した時に付いていた(3年持った)虫ゴムが「黒色」だったので、何となく「黒色」を使おうと思います。

「虫ゴム」の交換方法

ではでは、虫ゴムの交換作業に入ります(ってただ差し込むだけですが・・・)。

↑まずは新しい「虫ゴム」を用意します。

プランジャーは特にサビや変形など問題がなければ元々自転車についていた物を使い回すのが無難かと思います(バルブセットに入っているプランジャーを使用しても良いです)。

あとは・・・

↑気合いでプランジャーに新しい「虫ゴム」を差し込んで行くだけです。

虫ゴムに対して「ツメ」をたてたり工具で引っ張ったりすると虫ゴムに穴があくので注意です。

「虫ゴム」が入れづらい場合は・・・

↑虫ゴムを水につけると入りやすくなるそうですが、それでもやはりそれなりのパワーが必要となります。

ねじりながら(ひねりながら)頑張って差し込むと何とか入るかと思います。

注意:入れづらいからと言ってKURE「5-56」などの潤滑油を使用するのはNGです(石油系の溶剤はゴムを劣化させてしまう為)。

そして「虫ゴム」は・・・

↑プランジャーの空気「穴」が隠れる位置まで差し込めば良いと言う訳ではなく(画像の状態はNG)・・・

↑必ずプランジャーの膨らみ部分を完全に覆う位置まで(赤矢印の位置まで)虫ゴムを十分差し込む必要があります。

せっかくなので、特に空気漏れが発生していない・・・

ちなみに、バルブセットのパッケージには・・・

↑「月に一度は取替えることが理想です。」と書いてありますが、さすがに月イチで交換している人はいないと思うので、1年に1度ぐらいのペースで問題が発生する前に予防として交換してあげるのがちょうど良いのかなと思います。

<参考>

ここまで来たら後は、新しい虫ゴムを取り付けたプランジャーを・・・

↑バルブに差し込んで(できるだけ奥までしっかり差し込みます)・・・

↑トップナットを締めます。

トップナットは手で無理なく回るところまで締めれば問題ありません。

(超気合いを入れてぎゅうぎゅうに締めたり、工具を使って締めると虫ゴムが切れます)

最後に・・・

↑空気入れでシュコシュコ空気を入れれば「虫ゴム」の交換は完了です♪

ちなみに空気を入れる際に「トップナット」をゆるめる必要はありません(ゆるめなくてもしっかり空気が入ります)。

「虫ゴム」を交換しても空気が抜けてしまう場合

「虫ゴム」を交換しても空気が抜けてしまう場合は、それはチューブ側の「パンク」の可能性が高いので、その場合はやはり自転車屋さんへ持って行った方が楽かと思います(穴1箇所ならどの店も1,000円ぐらいでなおしてくれます)。

チューブのパンクも頑張れば自力でなおせますが、簡単な虫ゴム交換と比べると穴の位置を特定する作業から始まり相当な手間・暇・労力がかかるので、とりあえず100円で虫ゴム交換してみて、それでもダメならあとは自転車屋さんに任せのが楽なのかなと思います。

おまけ1:「虫ゴム」を使わない「米式バルブ」に交換する方法もあり

「英式バルブ」は「虫ゴム」を使う事で手軽に安く交換が出来る便利なバルブではあるものの、「虫ゴム」自体の耐久性はそこまで高くはないですし、バルブから空気が漏れやすいのも確かです。またその構造上クルマのバルブのように正確な空気圧を測定する事も出来ません。

この「英式バルブ」を「米式バルブ」に交換できる・・・

↑パナレーサーの「エアチェックアダプター(ACA-2)」と言う商品が売っていたりします(ヨドバシで648円(送料込))。

「米式バルブ」に交換する事で・・・

・「虫ゴム」を使用する必要がなくなる(「虫ゴム」劣化によるメンテナンスが発生しなくなる)。

・「米式バルブ」は自動車のタイヤのバルブと同じなので正確な空気圧を測定できるようになる。

・バルブからの空気漏れがほとんどなくなる。

と言う利点があります。

「エアチェックアダプター(ACA-2)」については以前書いた以下の記事の中で紹介しておりますので、興味のある方は読んでみてください。

おまけ2:「虫ゴム」を使わない「スーパーバルブ」に交換する方法もあり

「虫ゴム」を使用する事が前提の「英式バルブ」ですが、プランジャー部分を通称「スーパーバルブ」と呼ばれる部品に交換する事で「英式バルブ」でありながら虫ゴムを使わない構造にできてしまう画期的な商品です。

(「スーパーバルブ」とか「スペシャルバルブ」とかメーカーによって名前は異なります)

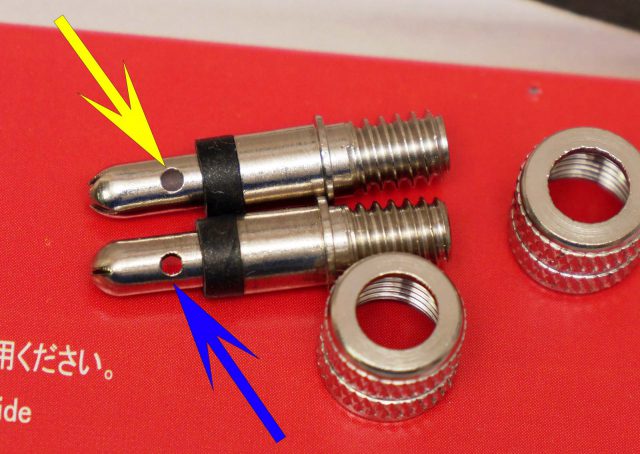

「スーパーバルブ」の実物は・・・

従来のプランジャーと同じように・・・

↑タイヤ内に空気を送り込む為の「穴」があいてはいますが、外側に「虫ゴム」をかぶせる必要はなく、内部に虫ゴムの代わりとなる「ゴム弁」が内蔵されている構造になっています。

↑先端(内部側)には十字形の切り込みがあり、タイヤに空気が入っている時には空気圧により内部にある「ゴム弁」が持ち上げられて・・・

↑丸い「穴」の部分をゴム弁がふさいでくれる仕組みになっています。

画像上側(黄色矢印)がゴム弁によりふさがれた状態で、画像下側(青矢印)がゴム弁が下がった状態(空気入れで空気を入れている時の状態)。

この画期的な商品「スーパーバルブ」ですが、サイクルショップでも売っていますし・・・

↑100円ショップ「ダイソー」でも2個入りのセットで100円で購入する事が出来きます。

↑製品パッケージの表面と裏面。

画像の通り「虫ゴムよりも10倍長持ち」と言う売り文句で販売されており、

最近は「虫ゴムの交換が面倒だからスーパーバルブに交換した」と言う方も多いようです。

ただ、何を基準に「10倍長持ち」なのかは全くもって不明で

我が家のチャリのように3年で切れた虫ゴムで考えると、スーパーバルブは30年も持つ計算になりますが結局のところ「ゴム弁」を使用しているのでさすがにそこまで長持ちするとは考えられませんし、

「虫ゴム」の交換時期についてメーカーが「月に一度は取替えることが理想」とうたっている事を考えると、スーパーバルブは10倍長持ちしても10ヶ月しか持たない計算になってしまったりと何をベースに10倍長持ちなのかが不透明です。

ネット上で「スーパーバルブ」に対する評判を調べてみると確かに長持ちしている方も多くいらっしゃるようですが、製品の完成度に当たり外れがあるとか(ゴム弁がうまく動かない)、虫ゴムと同じくらいしか持たなかったとか、やっぱり虫ゴムに戻したなど様々です。

結局のところ作りがシンプルで、劣化具合も目で見えて簡単に交換ができる「虫ゴム」が無難だったりもするようです。

まぁ100円なので「スーパーバルブ」も一度試して見るのも良いと思います。

まとめ

「虫ゴム」は消耗品で時間が経てば必ず交換する必要がありますが、100円ショップで気軽に購入できますし「虫ゴム」の交換だけなら比較的簡単なので、チャリンコの空気が最近抜け気味の方やトラブルを事前に回避したい方はチャレンジしてみてください。